Les Métamorphoses du Moi

Autour de l'oeuvre de Martin Parr, Selfportait

Martin Parr est un photographe anglais, né en

1952. On ne saurait, certes, résumer son travail en quelques phrases mais on

peut toutefois en relever les traits les plus saillants. Le regard de Martin

Parr, souvent cruel, souvent amusé, toujours humain, s’attache à capturer la

laideur, le mauvais goût, le caractère sordide, l’énormité, mais aussi la grâce

involontaire, les mots d’esprit et la candeur de notre monde moderne. Toute une

partie de son œuvre consiste ainsi à nous mettre face à ce que nous ne

voudrions pas voir, l’obscénité d’un monde, qui, pour être omniprésente, est

effacée par nos images, celles-ci cherchant naïvement, avec une maladresse souvent

touchante, à conformer le réel à une beauté stéréotypée, celles de nos

« clichés ».

Il existe sûrement des peintres et des photographes qui dévoilent la beauté invisible du réel, que notre regard lassé ne sait pas voir. Martin Parr, lui, est un photographe de la laideur invisible, non pas de la laideur qui se cache, que nous ne saurions pas reconnaître, mais au contraire cette laideur éclatante, énorme comme peut l’être un éclat de rire, que nos regards sont si experts à éviter, à gommer de l’espace du visible.

Le réel de Martin Parr a ainsi toutes les

joyeusetés et les incongruités d’un corps rabelaisien. C’est un géant

d’obscénités qui surgit devant nous, cette réalité même dans laquelle nous

vivons, que nous produisons, dont nous nous empiffrons, qui se met soudain à

couler, enfler et suinter jusqu’à l’écoeurement. C’est notre propre réalité que

les images de Parr infligent ainsi à nos pudeurs.

Car nous avons des délicatesses d’esthètes. Nous avons des façons de nous détourner avec préciosité du réel, de ce bel et gros enfant, qui est pourtant le nôtre, mais dont nous ne voulons pas assumer la vulgarité tapageuse. Notre « bon goût » nous aveugle quand il s’agit de nous voir, de nous mettre en images. Martin Parr, quand il capture le réel, a des manières de polisson à qui on n’a pas encore appris qu’il y a des choses qu’on ne dit pas ou bien qu’on ne photographie pas, quand bien même elles seraient d’une vérité criante. Son regard effronté, d’une innocence jouée, fixe obstinément ce que tout le monde voit mais que chacun fait mine de ne pas avoir vu - bienséance oblige. Et cette façon de mettre les pieds dans le plat, de nous éclabousser avec notre propre laideur et nos ridicules, l’apparente au cynisme des origines. Martin Parr est un Diogène moderne. Au soleil de midi, dans une lumière crue et impitoyable, en collectionneur infatigable des détails cruels, poisseux, kitsch ou sordides, il peint touche après touche le portrait en nu d’une humanité dépouillée de toutes les conventions dont elle voudrait couvrir sa misère.

Mais,

en bon cynique, quand le sage nous montre l’étoile, Martin Parr sait aussi

regarder son doigt. Car la vraie laideur du monde n’est pas à rechercher dans

ce que nos images cherchent à dissimuler mais dans ces images elles-mêmes. La

vraie laideur, c’est notre volonté de « faire beau », c’est le

spectacle, la falsification de nos images, en un mot : nos

« clichés ». Martin Parr n’a de cesse ainsi d’interroger la façon

dont nous cherchons à mettre le monde en images, dont nous l’apprêtons comme un

communiant, afin de le conformer à une innocence originelle dont nous répétons

continuellement le fantasme. Dans nos photos touristiques, nous lavons ainsi les

paysages de leurs usines, de leurs détritus, des autres surtout, pour que ne

demeurent dans le champ de notre vision que nous-mêmes et un monde vierge. Dans

nos albums de famille, nous façonnons notre propre image pour qu’elles

correspondent désespérément aux idéaux du Moi. Martin Parr nous regarde faire,

fasciné par notre habileté et notre art, capables de faire tendre la réalité

vers une unique image, celle-là même à laquelle nous voudrions qu’elle

ressemble et que toutes nos photographies répètent inlassablement. Le monde de

Martin Parr est un labyrinthe, un labyrinthe d’images, et nous en sommes tous

les prisonniers hallucinés.

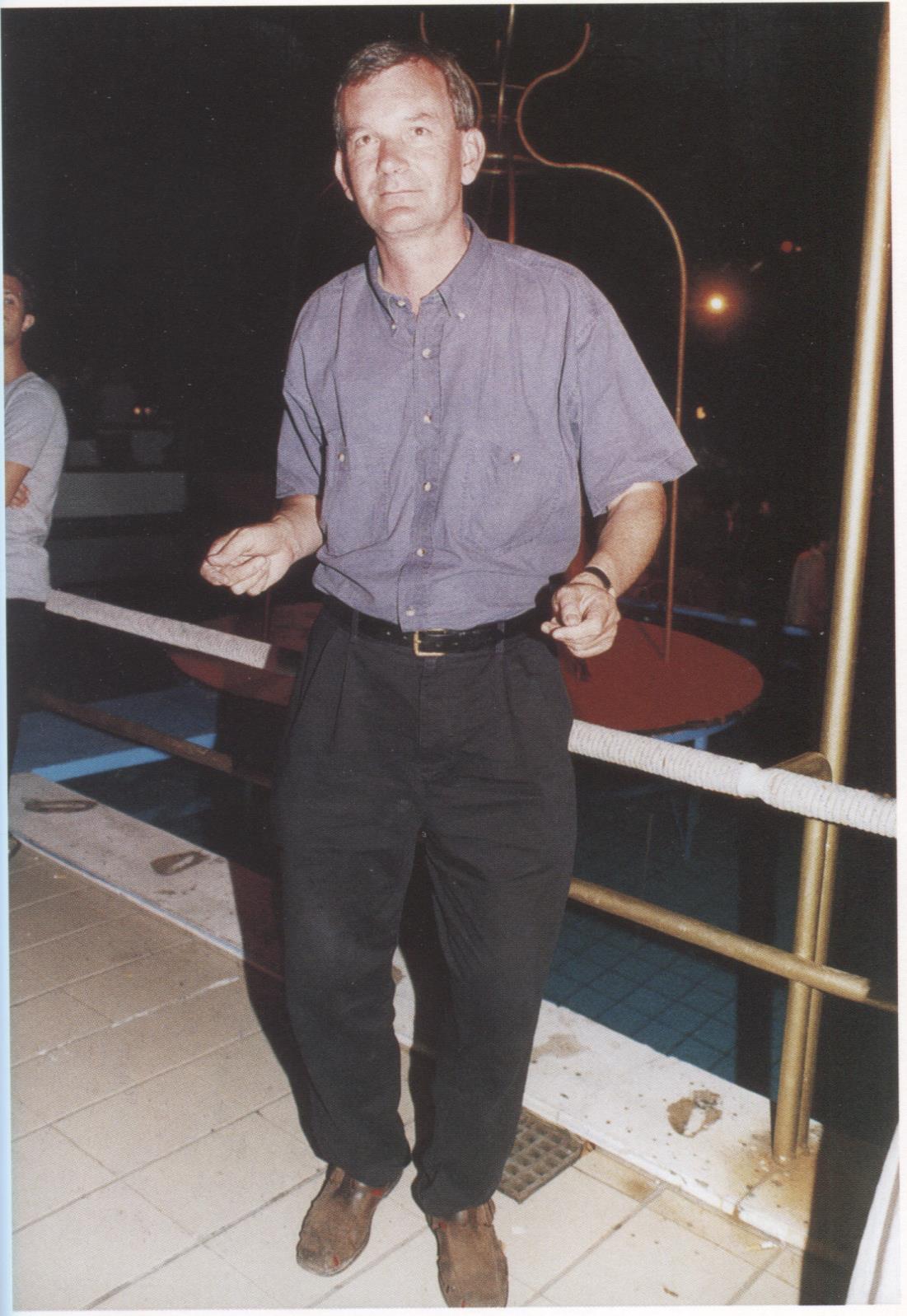

En un sens, ce photographe a tout d’un peintre de vanités, des vanités qui ne nous rappellent pas tant notre finitude que notre inépuisable mauvais goût. Mais, il n’a jamais l’œil méchant du moraliste ou du juge. Il est, si l’on veut, plus proche d’un Montaigne que d’un Pascal. Son regard sur le monde et sur l’époque n’est pas de surplomb. S’il est habile à traquer nos misères, son intelligence n’est pas celle du grand mépris mais de l’autodérision. Souvent, il se met lui-même en scène dans ses images. C’est Arlequin qui s’avance sur scène, qui endosse nos ridicules et, surtout, notre infinie maladresse quand il s’agit d’être au monde. Car, au travers de ses autoportraits, qui sont toujours au fond des portraits d’anonymes, de « monsieur-tout-le-monde », Martin Parr signifie à la fois cette moderne, mais sans doute aussi très ancienne, aliénation qui nous pousse à nous mettre en images et à chercher à correspondre à ces images, et en même temps, notre foncière incapacité à figurer cet idéal dont nous voudrions pourtant épouser la fiction, cette soudaine gaucherie dans l’allure qui au dernier moment, avant le déclic de l’obturateur, nous saisit et qui fait que nos photos sont toujours ratées, que nous sommes des clowns à la fête.

En

ce sens, c’est un bien curieux photographe que celui-là : il ne traque pas

l’être, tout au contraire, il figure cette inadéquation à nos propres images,

qui trahit notre désespoir mais aussi notre humanité. Il y a des photographes

qui attendent, pour s’en saisir, le moment où, en un éclair, nous trahissons

notre vérité. Martin Parr, lui, s’intéresse à nos poses, non pas à ce que nous

sommes –que sommes-nous ?, mais à ce que nous cherchons à être, cette

image que l’on voudrait donner de soi et que l’on n’arrive jamais à incarner.

Car c’est cette pose, dérisoire et bouffonne, maladroite, désastreuse, qui

exprime de la façon la plus touchante notre humanité. Ce photographe est au

fond un peintre classique : il sait que les plus grands portraits sont

ceux qui accusent l’échec de la véracité, qu’ils étaient pourtant censées

capturer.

Ce

cynique est donc, avant tout, un humaniste. Car s’il collecte avec minutie nos

illusions, Martin Parr n’est pas un Savonarole, il ne pourfend pas nos

faux-semblants, nos tricheries, l’hypocrisie de nos images. Il sait qu’il y a

dans tous nos clichés un « mentir vrai » et que ce n’est pas hors de ces

images que l’on trouvera la vérité sur nous-mêmes, mais au beau milieu de nos

illusions. Et surtout de celles qui échouent, qui n’arrivent pas à donner le

change, à se faire vraiment passer pour ce qu’elles ne sont pas. C’est là en

effet que l’on rejoint l’humain, du moins qu’il nous est permis d’avoir pour

lui une forme de compassion, amusée – et donc éloignée de toute pitié. Martin

Parr traque nos illusions ratées, mal fichues, sans conviction, qui sont, pour

cette raison, les plus « vraies », c’est-à-dire justement les plus

éloignées de cette parfaite illusion, parfaitement réussie : la vérité.

LA

FABRIQUE DE SOI

Il

n’y a pas de genre plus noble que l’autoportrait. On y « forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple,

et dont l’exécution n’aura point d’imitateur ». On veut « montrer à ses semblables un homme dans toute

la vérité de la nature ».

« Et cet homme, ce sera moi »

(Rousseau)

Héroïque solitude que celle de l’autoportrait, nudité solaire d’une singularité qui fend la foule et brandit l’universalité de sa différence. On veut y briser tous les moules : et voilà ce que c’est que dire « Moi ». On s’y engouffre avec le dernier livre, la dernière image, au jour du Jugement. Que les trompettes sonnent.

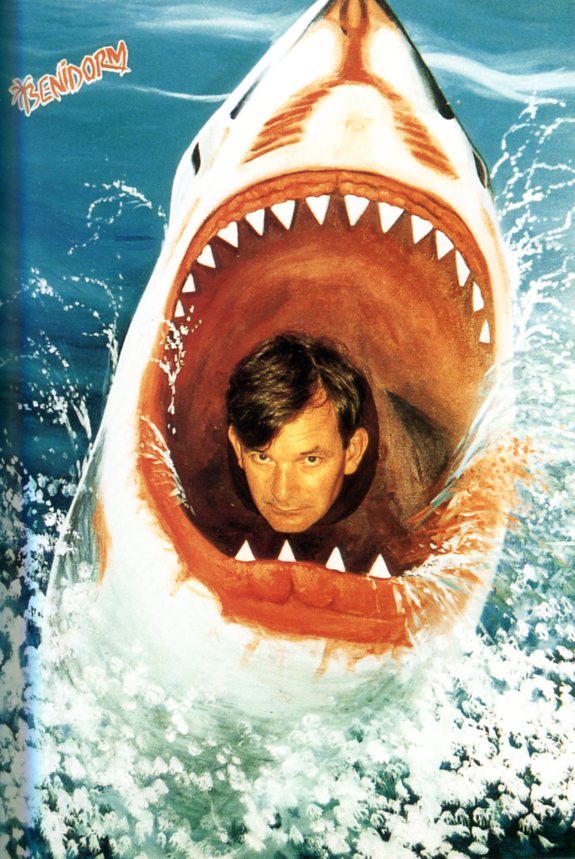

Les

autoportraits de Martin Parr sont au plus loin de cette célébration glorieuse

du Moi. Comme à son habitude, ce qui l’intéresse, ce n’est ni le singulier, ni

l’universel, c’est le commun. De Paris à Abu Dhabi, dans les gares, les

aéroports, les lieux touristiques, Parr collectionne les photos d’identité, les

photos souvenirs, les pochoirs de fête foraine des photomatons, les portraits

idéalisés des devantures de salon ; il nous convie à un tour du monde de

ce fétiche stéréotypé, le « Moi ».

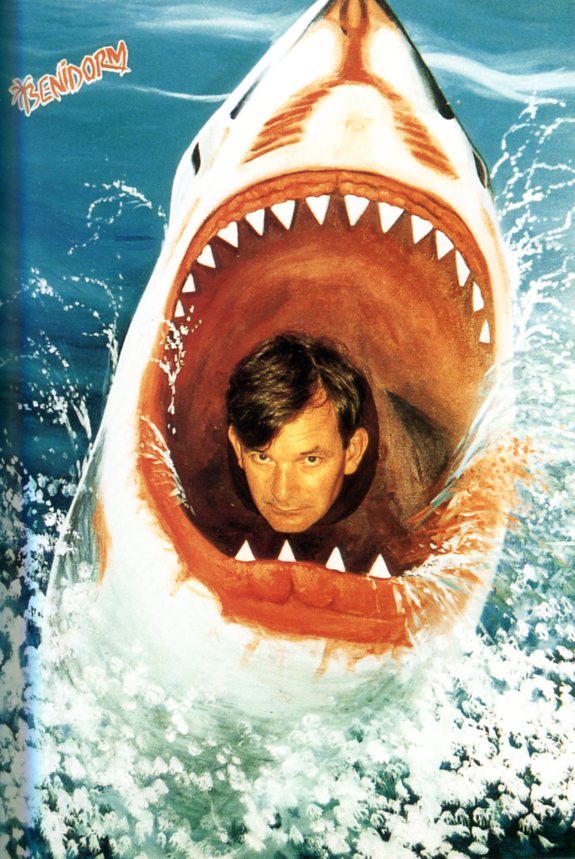

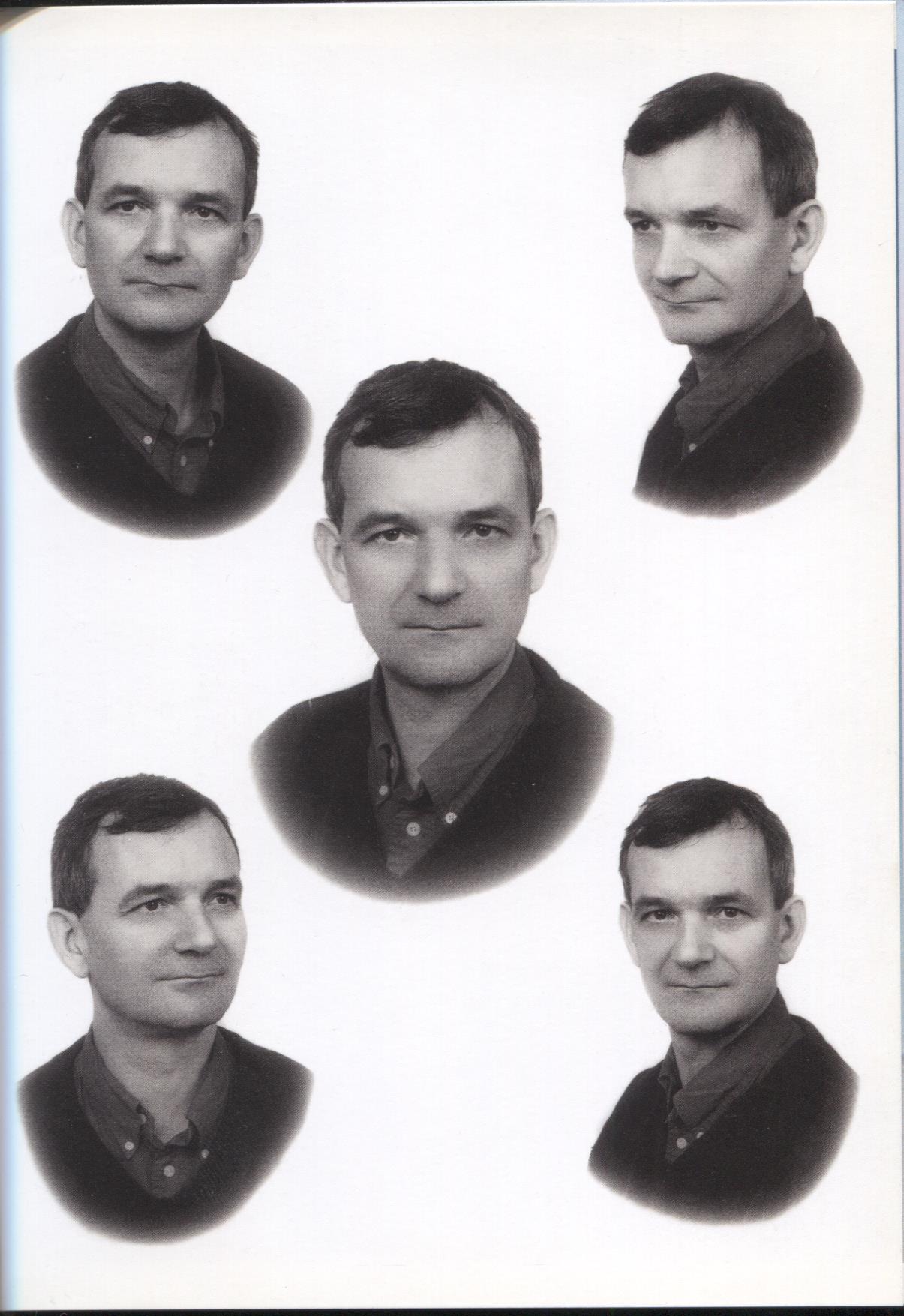

Parce qu’il est à lui-même son propre modèle, il s’agit bien d’autoportraits. Mais on est plus proche de Bouvard et Pécuchet que de Jean-Jacques. L’autoportrait n’est pas ici le miroir en quête de vérité et d’authenticité, c’est le portrait automatisé, mécanique, instantané, déjà-vu, infiniment reproductible et indifférent à son modèle. L’image de soi ne s’herborise plus comme une fleur rare et délicate, on est décidemment entré dans l’ère de la reproduction mécanisée de l’identité comme de l’œuvre d’art. Ce qui intéresse Martin Parr, c’est justement cette fabrique de l’identité commune, du Moi anonyme, tous les stéréotypes, les idéaux, les costumes mal taillés dans lesquels nous nous glissons, tous les fétiches que nous arborons pour être soi, pour être, enfin. Car il y a une illusion comique propre à tout autoportrait : nous ne sommes jamais nous-mêmes, nous nous imitons, nous nous coulons dans une idée, un idéal du Moi, avec plus ou moins de conviction et de talent. L’identité est un moule, et pas ce moule singulier aussitôt brisé dont nous parle suavement Rousseau, mais une forme et un cadre manufacturés où nous nous glissons pour apparaître enfin, être quelqu’un. L’autoportrait est condamné à la ressemblance : l’image imagine dans l’indifférence de son modèle, qui toujours s’égare à poser, à vouloir être, en être. C’est drôle. Pathétique. Mais aussi plein d’espoir, comme nous le verrons.

A la surface du Moi : l'énigmatique réalité du Moi que l'image objective

Comme

toujours chez Martin Parr, le plaisir rabelaisien à figurer notre mauvais goût,

notre si joyeuse laideur, emporte tout sur son chemin et l’on peut se laisser

glisser d’image en image, uniquement porté par cette truculente dérision et le

sentiment, si snob au fond, que le kitsch est le talent ignoré du vulgaire,

dont seul l’élite peut jouir et se moquer.

Mais l’entreprise est bien plus subtile. Notre bêtise, avec son impudique franchise, dessine parfois des formes étranges, un monde de fantasmes et de monstres, toute une pacotille d’idéaux, qui en disent long sur nous. La bêtise est une Sphynge. Les images reçues, comme les idées reçues, sont grosses d’une métaphysique qui interroge notre destin. Les « autoportraits » de Martin Parr interrogent la grande fabrique hétéroclite du Moi, le bric-à-brac de nos identités, dressant avec rigueur le répertoire de nos fétiches, comme le ferait un ethnologue. Car le Moi n’a d’autre réalité que la somme des croyances qui le conditionnent, que les images elles-mêmes qui le façonnent et le contraignent à apparaître. L’autoportrait est une fiction. Il n’existe pas de portrait de soi par soi. Le miroir ne réfléchit pas le modèle ; il le contraint à répondre à son appel, à s’imaginer, c’est-à-dire à correspondre à une certaine image. Comme le relève Alberto Manguel, « un autoportrait, ça n’existe pas ». Le terme est d’ailleurs récent, l’expression anglaise « self-portrait » n’apparaissant qu’au cours du XIXème siècle. Auparavant, pour parler d’un autoportrait, on disait, par exemple, « Rembrandt par lui-même » ou bien « Portrait de Rembrandt peint par lui-même ». Se peindre, se photographier, ce n’est pas saisir ce que l’on est, figurer dans une adéquation fulgurante le « qui » de ce Moi qui aurait sur lui-même ce privilège du voyant. Il faut une naïveté proprement rousseauiste pour croire en la transparence et en la sincérité du portrait que l’on fait de soi-même. Le Moi n’est jamais le référent de sa propre image ; un portrait a pour référent d’autres portraits, d’autres discours, d’autres clichés. On pose. On devient image. Et voilà, finalement, ce que c’est que d’être soi.

Même

dans un autoportrait, surtout dans un autoportrait, on se fait toujours tirer le portrait. L’identité est une

capture. Les images ne sont pas les captations d’une spontanéité surprise dans

sa vierge expression ; elles sont ces décors fixes, ces pochoirs

d’éternité, dans lesquels nos visages interchangeables surgissent puis

disparaissent. Il y a un Tribunal des images comme un il y a un Tribunal de la

raison : le Moi, tout comme l’objet kantien, est construit, soumis aux

catégories de l’image qui l’arraisonnent et sans lesquelles il n’est rien, du

moins rien qui ne puisse être vu ou pensé. Etre soi, c’est cela : mettre

son visage dans l’emplacement exact où il est attendu, passe tête. Cheese. Le

petit oiseau va sortir.

Le

Moi sans monde

En

parcourant Autoportrait, on ne peut

qu’être frappé par le triomphe du faux, dont toutes les images sont

saturées : fausses couleurs, faux décors, paysages tapissés, alter ego en

carton, passe tête, peluche, des fleurs aussi, vraies ou fausses, mais toujours

artificielles. Tout se passe comme si le Moi ne pouvait apparaître que dans un

monde illusoire. Mais illusoire n’est pas le mot qui convient, car l’illusion

cherche et réussit à se faire passer pour ce qu’elle n’est pas. Ici, tout est

trafiqué, déplacé, le temps et l’histoire sont hors de leurs gonds. Le monde

n’existe pas ; il n’est tolérable que falsifié, trahi, transformé en décor.

Le nihilisme des images est accompli : elles n’ont d’autre perspective

qu’elles-mêmes, elles abolissent toute profondeur, toute ouverture. C’est

pourquoi, passée l’impression de dérision bouffonne, ces clichés produisent un

sentiment de malaise et d’écoeurement, qui n’est pas simplement dû à

l’avalanche de kitsch qu’ils nous infligent : le monde n’existe pas.

temps et l’histoire sont hors de leurs gonds. Le monde

n’existe pas ; il n’est tolérable que falsifié, trahi, transformé en décor.

Le nihilisme des images est accompli : elles n’ont d’autre perspective

qu’elles-mêmes, elles abolissent toute profondeur, toute ouverture. C’est

pourquoi, passée l’impression de dérision bouffonne, ces clichés produisent un

sentiment de malaise et d’écoeurement, qui n’est pas simplement dû à

l’avalanche de kitsch qu’ils nous infligent : le monde n’existe pas.

Autoportrait est

donc le nom d’une image qui est à elle-même sa propre référence, qui abolit

toute référence qui lui serait extérieure et la reverse en falsification. C’est

un huis-clos. Et voilà l’enfer, le seul, le véritable : l’absence au monde

du Moi. Mais ce n’est là peut-être que l’ultime conséquence d’une métaphysique

du sujet qui, avec Descartes, s’inaugure dans la trahison du monde, un monde que

le doute résorbe et réduit à l’illusion pour que le Moi puisse s’affirmer dans

sa solitude triomphante. Le chemin fut long mais le Moi cartésien ne pouvait

nous conduire qu’en ce point : ce Moi-touriste qui se déplace sans jamais

voyager, pour qui le monde n’est qu’un passe tête où, le temps d’un cliché, on

se figure que l’on existe soi-même. Ce n’est pas un hasard si la figure du

touriste est continuellement convoquée par les monographies de Martin Parr :

si le tourisme est la négation de tout voyage, c’est qu’il n’a d’autre

destination que la reproduction lancinante des mêmes images. Il n’y a pas, il

n’y a plus d’imago mundi ; la

seule image du monde est celle du monde des images. On a bien du mal

d’ailleurs, passé un temps, à distinguer les photographies de studio et celles

prises « en extérieur » ; tout se fond dans une même facticité.

Le monde du Moi est un monde-plan, on ne l’habite pas, on n’y vit pas, on y

prend la pose. Ce qui produit un singulier sentiment d’arrêt, d’absence de

mouvement, lorsque l’on parcourt Autoportrait.

Résorbé en images, le monde semble s’être figé de toute éternité. N’en déplaise

à Heidegger, l’être-au-monde est notre bouffonnerie ontologique, la même qui

nous rend incapable d’en être et qui nous fait reverser toute présence en

signes, images, décors. Et c’est pourquoi, si elles semblent tout d’abord

farcesques, les images de Parr finissent, comme dans le théâtre de l’absurde,

par produire une angoisse proprement métaphysique. Car ce qui fait défaut dans

tout cela, le vide et le manque devant lesquels ce mauvais plaisantin nous

conduit puis nous abandonne, ce peut être Dieu, ce peut être le sens, c’est

surtout la vie. Tout est mort dans ses images. Non pas de cette mort qui

prolonge la vie par d’autres moyens, mais celle qui la gangrène, qui en corrompt

le principe : la peur du mouvement, la peur de la vie elle-même, bref le

goût des images.

l’absurde,

par produire une angoisse proprement métaphysique. Car ce qui fait défaut dans

tout cela, le vide et le manque devant lesquels ce mauvais plaisantin nous

conduit puis nous abandonne, ce peut être Dieu, ce peut être le sens, c’est

surtout la vie. Tout est mort dans ses images. Non pas de cette mort qui

prolonge la vie par d’autres moyens, mais celle qui la gangrène, qui en corrompt

le principe : la peur du mouvement, la peur de la vie elle-même, bref le

goût des images.

Dans

La chambre claire, Roland Barthes

discerne le punctum qui fait la force

d’expressivité des grands portraits photographiques : « Il va mourir », voilà le

« point » que saisit l’image et qui nous fait tressaillir. Le punctum de Parr est tout autre : la

mort n’est pas l’instant d’après, que l’image aurait le pouvoir de conjurer,

elle est l’image elle-même où le Moi cherche à grimer une éternité figée dans

une pose caricaturale et stéréotypée.

Les

idéaux du Moi : où dois-je passer ma tête ?

De quoi un autoportrait est-il

l’image ? De la somme de toutes les fictions sociales et communautaires

dont notre identité est le fatras. En collectionneur averti de tous les

stéréotypes, Martin Parr consigne avec délice toutes les façons dont nous nous

insérons dans les clichés sociaux, politiques et culturels. Sur ce point rien

plus que l’image vernaculaire n’est révélateur des fantasmes du Moi. Plus que

la phénoménologie, le mauvais goût sait aller « droit aux choses » et

en révéler le sens.

Dans cette fabrique de l’identité, la fiction dépasse la réalité. Selfportrait est un cauchemar de sociologue. Ces images déclinent la somme de toutes nos appartenances : nation, famille, milieu, métier, classe sociale, chacune se signifiant par les fétiches qui en manifestent l’évidence. L’individualité se résorbe en objets qui lui confèrent la platitude d’un signe. On finit d’ailleurs par ne plus voir qu’eux, dans l’obscénité de ce qu’ils cherchent à dire : c’est « Moi au bouquet de fleurs », « Moi au chapeau haut de forme », « Moi avec des lunettes », « Moi en béret », « Moi avec un singe », « Moi avec une peluche », « Moi au téléphone »…Tout se passe comme si l’objet fétiche donnait une consistance à ce qui n’en n’a pas : Moi. Il donne un rôle, une place, un but. Le fétiche redouble le pouvoir de l’image et du portrait : il nous lie à un destin, une certitude aveuglante sur ce que l’on est, sur ce que l’on veut être et paraître. Ad aeternam, je serai joyeux à la fête, serein en homme mûr, dépaysé en voyageur, affairé en entrepreneur, content de moi en bourgeois, réfléchi en intellectuel, romantique en amoureux, simplet en gendre parfait. Ad nauseam, je suis, j’y suis, j’en suis.

Se cacher : les objets fétiches qui dissimulent la nudité du Moi

Nous

passons nos têtes dans une cohorte de rôles dont le caractère artificiel figure

la puérilité de nos idéaux. Impossible en parcourant Selfportrait de ne pas se reconnaître dans l’une de ses caricatures

de baraque de foire, cette image à laquelle nous voulons correspondre, le

modèle inavouable que nous cherchons à imiter, le totem autour duquel nous

dansons, qu’il s’agisse du corps ou de l’esprit. Le Moi, ce sont toutes ces

images qui nous attendent et qui trahissent notre facticité. En ce sens, tout

autoportrait est condamné à échouer car comment pourrait-il être

ressemblant alors que nous voulons lui ressembler ? C’est là l’ironie

métaphysique de toutes les images, et en particulier de l’autoportrait : elles

ne reflètent pas l’Etre, elles le consument, jusqu’à faire de lui leur

imitation. Si Narcisse ne peut se détacher de son image, c’est qu’il en est

devenu le reflet.

Le

Kitsch ou la fausseté du vrai

Or,

aussi factice que soit ce Moi, perdu au milieu de ses fétiches et dans ses

images dont le mon de s’est absenté, il n’en trahit pas moins l’imaginaire qui

lui donne sa substance, un imaginaire puéril, hanté par des idéaux dérisoires.

La quête de soi, dont l’autoportrait est le signe, trahit ici l’impossibilité

d’être soi-même, au lieu de tendre vers une quelconque véracité. Qu’il s’agisse

en effet des photos d’identité où, comme dans les séries d’Andy Wharrol, la

répétition du même finit par évider le sujet de tout contenu, au lieu d’en

confirmer la présence, qu’il s’agisse de tous les postiches dont le Moi se

pare, croyant pouvoir devenir autre qu’il n’est, chaque fois le portrait dit

dans le même temps l’impossibilité de se trouver soi-même comme de se fuir

soi-même. Toujours, le portrait semble signifier que nous ne pourrons jamais

être nous-mêmes, pas plus que nous ne pourrons être autre que nous-mêmes. Le

comique des images de Martin Parr est un comique de répétition et cela parce

que notre identité n’est rien d’autre que cela : la répétition inlassable

d’une impossibilité, d’une impossible véracité. Le Moi a beau prendre la pose

et le costume, se réinventer dans un exotisme de pacotille, il demeure toujours

dans une inadéquation à lui-même qui, pour être risible, n’en est pas moins

désespérée. En passant en revue les autoportraits de Parr, on a parfois envie

de dire : « Ne te fatigues pas, on t’a reconnu. Tu as beau mettre un

pagne, te cacher derrière des fleurs ou bien un béret, te chercher des

ailleurs, un corps, des alter ego, dans des passe-tête, c’est toujours toi. Tu

n’as pas changé ». Tu es le Même et, le moindre des paradoxes, c’est que

ce n’est jamais toi, que l’authenticité te sera toujours refusée. On ne peut

devenir autre mais ce n’est aucunement là le signe de notre singularité, de

notre unicité ; simplement l’expression de notre caractère quelconque, que

Parr, avec ses faux airs ingénus de premier communiant, incarne excellemment,

non sans rappeler le Monsieur Hulot du grand Tati.

de s’est absenté, il n’en trahit pas moins l’imaginaire qui

lui donne sa substance, un imaginaire puéril, hanté par des idéaux dérisoires.

La quête de soi, dont l’autoportrait est le signe, trahit ici l’impossibilité

d’être soi-même, au lieu de tendre vers une quelconque véracité. Qu’il s’agisse

en effet des photos d’identité où, comme dans les séries d’Andy Wharrol, la

répétition du même finit par évider le sujet de tout contenu, au lieu d’en

confirmer la présence, qu’il s’agisse de tous les postiches dont le Moi se

pare, croyant pouvoir devenir autre qu’il n’est, chaque fois le portrait dit

dans le même temps l’impossibilité de se trouver soi-même comme de se fuir

soi-même. Toujours, le portrait semble signifier que nous ne pourrons jamais

être nous-mêmes, pas plus que nous ne pourrons être autre que nous-mêmes. Le

comique des images de Martin Parr est un comique de répétition et cela parce

que notre identité n’est rien d’autre que cela : la répétition inlassable

d’une impossibilité, d’une impossible véracité. Le Moi a beau prendre la pose

et le costume, se réinventer dans un exotisme de pacotille, il demeure toujours

dans une inadéquation à lui-même qui, pour être risible, n’en est pas moins

désespérée. En passant en revue les autoportraits de Parr, on a parfois envie

de dire : « Ne te fatigues pas, on t’a reconnu. Tu as beau mettre un

pagne, te cacher derrière des fleurs ou bien un béret, te chercher des

ailleurs, un corps, des alter ego, dans des passe-tête, c’est toujours toi. Tu

n’as pas changé ». Tu es le Même et, le moindre des paradoxes, c’est que

ce n’est jamais toi, que l’authenticité te sera toujours refusée. On ne peut

devenir autre mais ce n’est aucunement là le signe de notre singularité, de

notre unicité ; simplement l’expression de notre caractère quelconque, que

Parr, avec ses faux airs ingénus de premier communiant, incarne excellemment,

non sans rappeler le Monsieur Hulot du grand Tati.

Oui,

pathétiquement, chacun de ces autoportraits nous rappelle que nous n’avons pas

d’essence. Et cela ne nous donne pas « de l’Être » ou ne nous fait

pas en participer. Cela ne fait que révéler à quel point nous sommes vides. De

même que dans les images touristiques, les désirs d’authenticité et de

virginité sont les signes de la plus touchante artificialité, de même

l’autoportrait, genre par excellence de l’ambition de véracité et de sincérité,

est l’expression la plus forcenée de notre incapacité à nous voir. Voilà donc

ce que Martin Parr traque avec son objectif : la fausseté du vrai, le

kitsch. Le comble de l’artificialisme est d’ailleurs atteint lorsque l’on

prétend se saisir « au naturel », pas rasé, pas fardé, quelque peu

négligé, mais il est toujours trop tard avec les images, et surtout avec les

autoportraits : on ne surprend rien à son lever, pas de bouclier pour

échapper au regard de Méduse. On est mort avant de s’être vu. Ou bien de

l’avoir voulu.

Et pourtant. Pourtant, comme dans ses autres

monographies, Martin Parr figure avec humour l’humanité de nos échecs, de nos

images toujours ratées et destinées à nous trahir. Au fil de ses portraits, on

ne qu’éprouver la touchante gaucherie qui affecte le Moi au beau milieu de ses

travestissements. Quel que soit le masque, le décor, le fétiche, qu’il sourit,

danse, prenne des airs sérieux, inspirés ou amicaux, qu’il pose pour l’instant

ou la postérité, le Moi ne peut se départir de son imposture. Il veut être et

en être mais c’est plus fort que lui, il est à côté, à contretemps, incapable

finalement de donner le change à ses propres idéaux. Car le sentiment que

produit finalement la suite des autoportraits est celui d’un dépouillement

radical : le Moi a beau se couvrir de colifichets, vouloir se fondre dans

des paysages en tapisserie, se grimer en autochtone, il est toujours seul, hors

du monde, et ses alter ego sont en carton pâte.

Voilà peut-être la leçon de ce tour du monde

sur soi-même : on n’y arrivera pas. On n’arrivera jamais à ressembler à

nos propres images au point de trouver en elles notre vérité.

Il

y a beaucoup d’humanité, toute l’humanité, dans cet entêtement presque enfantin

à bricoler nos fantasmes sans jamais réussir à s’y conformer pleinement. Lacan

disait à raison : « Le fou, ce n’est pas celui qui croit qu’il est

un roi alors qu’il est fou, c’est le roi qui croit être roi alors qu’il est roi ».

N’être pas soi, ne pas arriver à l’être, être condamné à contrefaire nos

propres contrefaçons. Les images sont définitivement bouffonnes et c’est pour

cela qu’elles nous parlent de notre humanité, de cette illusion comique qui se

loge au creux de nos aspirations les plus nobles. Car l’humain n’est pas du

côté de la vérité, du triomphe du Beau et des rois qui sont des rois, mais dans

la gaucherie, l’imitation sans espoir, le cliché raté.

Notre domaine n’est pas

l’être. Nous n’arriverons jamais à être authentiques. Et cette infinie

maladresse, à bien y penser, est la seule chose qui nous sauve de nous-mêmes.